대한민국의 원자력 발전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

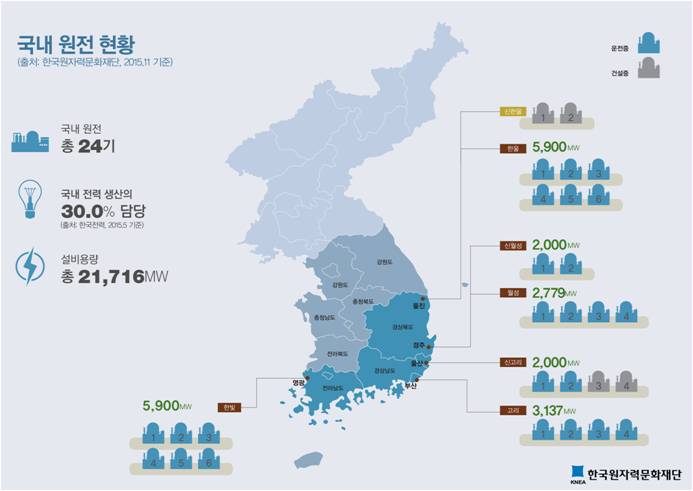

대한민국의 원자력 발전은 1950년대 이승만 대통령의 원자력 도입 결정 이후, 1978년 고리 1호기의 상업 운전을 시작으로 본격화되었다. 1980년대 기술 자립을 통해 핵연료 국산화를 이루었으며, 2000년대에는 원전 설계 기술을 자립하여 APR-1400을 개발, 아랍에미리트에 원전을 수출하는 성과를 거두었다. 하지만 2017년 탈원전 정책이 추진되면서 신규 원전 건설 계획이 백지화되고, 원전 수명 연장이 중단되었다. 이후 정권 교체로 탈원전 정책이 폐기되고 한울 3, 4호기 건설이 재개되었다. 대한민국은 현재 5곳의 원자력 발전소에서 원자로를 운영하고 있으며, 지진 및 지진해일에 대비한 안전 대책을 마련하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

1956년 이승만 대통령은 미국의 대통령 과학고문이었던 워커 리 시슬러(W. L. Cisler) 박사를 만나 원자력이 대한민국의 에너지원으로 큰 역할을 할 것이라고 확신하고 원자력 도입을 처음으로 결정하였다. 이를 위해 1956년 정부 조직으로 원자력과가 신설되고 한미원자력협정을 체결하였다.

이후 1958년 원자력법을 제정하였으며, 같은 해 10월에 원자력원과 원자력연구소가 설립되었다. 원자력 전문 인력 양성을 위해 1958년 한양대학교에 최초로 원자력공학과가 신설되었고, 1959년에는 서울대학교에도 원자핵공학과가 만들어졌다. 초기의 연구소는 기초 연구, 원전의 기술, 안전, 경제성 조사, 원전 부지 확보, 인력양성, 방사성동위원소 및 방사선 이용 확대 등의 업무를 수행했다. 최초의 연구로인 트리가 마크-Ⅱ를 미국으로부터 도입하여 1959년 건설을 시작하여, 1962년부터 운영을 시작하여 기초적인 실험과 교육훈련, 동위원소 생산에 사용하였다.

대한민국은 경제성장을 뒷받침하는 전력원으로 원자력을 선택하였고, 1969년 원자력위원회에서 ‘원자력 연구개발 및 이용의 장기계획(1972-1989)’을 수립하였다. 1964년부터 원전 부지 선정 업무를 착수하여 고리를 첫 원전 건설지로 최종 선정하였고, 1978년 고리 1호기가 최초로 상업운전을 시작하였다.

1980년대에는 고리와 영광, 울진에 가압경수로가 건설되고 월성에는 캐나다로부터 중수로가 도입 건설되었다. 원전 건설과 더불어 미국, 캐나다로부터 원전 기술을 도입하면서 국가정책으로 한국원자력연구원을 중심으로 원자력의 기술 자립을 시작하였다. 그 결과 중수로핵연료와 경수로핵연료의 국산화를 이루었고, 1995년에는 다목적 연구로인 하나로를 자력으로 건설하였다.

1994년 원자력위원회는 ‘2030년을 향한 원자력 장기 정책방향’을 의결하여 원전 건설의 기술자립과 원자력 수출을 향한 대장정을 시작하였다. 미국으로부터 핵증기공급계통의 설계기술을 전수받아 원자력 기술자립과 국산화를 이루었다. 1,000MW의 한국표준형원전 OPR1000(Optimized Pressurized water Reactor, 후에 APR-1000으로 개량됨)이 개발되어 최초로 1998년, 1999년에 각각 한울 3·4호기가 건설되었다.

2000년대에는 미자립 핵심 기술인 원전설계코드, 원자로냉각재펌프, 원전제어계측장치 기술개발을 착수하여, 2012년 모든 기술의 완전한 자립을 완료하였다. 원전의 설계부터 기기 공급, 건설, 시운전 및 운영까지 모든 원자력 산업기술의 자립을 이룩했다.

이를 바탕으로 안전성 및 경제성을 크게 개선한 1400MW의 전기출력을 갖는 APR-1400(Advanced Power Reactor-1400MW)을 개발하게 되었다. 신고리 3·4호기와 2009년 아랍에미리트에 수출계약을 맺은 4기의 원전이 APR-1400이다. 또한 연구용 원자로 부분에서는 2009년 요르단에 JRTR 연구용 원자로를 수출하여 2016년 완공하는 성과를 이룩하였다. 소형모듈형 원자로 부분에서는 2015년 사우디아라비아와 우리 기술로 설계한 다목적 소형로인 스마트 원자로 설계 기술을 수출하는 계약을 체결하였다.

1957년 8월에는 국제원자력기구(IAEA)에 창설된 해에 가입했다.

1959년 이승만 정부는 문교부 원자력과 신설, 서울 공릉동에 최초의 연구용 원자로인 트리가 마크2호 도입. 원자로 건설비의 절반 가까운 35만 달러를 미국 정부로부터 무상 차관을 받음.

1971년 최초 원전 고리1호 착공. 사업 주체인 한국전력공사(한전)은 경제성과 건설실적 등을 감안해 웨스팅하우스사를 계약자로 선정하였으며, 일괄발주 방식으로 1970년 6월 발전소 공급 계약을 체결하였다.

1972년 연구용 원자로 트리가 마크3 완공

1973년 3월 한미원자력협정 개정

1983년 고리 2호기 상업운전, 월성 1호기 상업운전

1987년 중수로용 핵연료 국산화

1988년 경수로용 핵연료 국산화

1995년 연구용 원자로 하나로 완공. 열출력 30MW급. 한국원자력연구원에서 운영한다. 2010년 기준으로 유일한 연구용 원자로. 세계 7위의 고성능 연구용 원자로이다.

1999년 연구로용 개량 핵연료 개발

2002년 한국원자력연구원, 일체형 원자로인 스마트 원자로 기본설계 완료

2006년 원자력발전소 이용률 세계3위 달성

2009년 6월 24일 네덜란드 7천억원, 80MW급 PALLAS 연구로 건설사업에서 아르헨티나 INVAP이 우선협상대상자로 선정되었다. 한국은 사상최초로 주관기관으로 국제입찰에 도전했는데, 2위로 선정되었다.

2009년 11월 요르단기술위원회 실사단이 방한, 연구용 원자로인 하나로를 둘러보면서 "요르단 연구용 원자로의 미래를 보는 것 같다"고 말함.

2009년 12월 4일 요르단 정부가 발주한 연구용 원자로 JRTR 건설 사업에 최우선협상대상자로 선정됨

2009년 12월 27일 아랍에미리트에 원전 수출 계약. 400억 달러(약 47조 원) 규모로, 1400MW급 원전 4기의 설계, 건설, 준공 후 운영지원, 연료공급을 포함하는 일괄수출 계약이다. 한국의 해외사업 수주 역사상 최대 규모로, 종전의 리비아 대수로 2단계 공사 수주액인 63억 달러 보다 6배 이상이다.

2010년 1월 15일 네덜란드가 PALLAS 연구로 입찰을 중단한다고 통보했다. 최저가 입찰로 승부를 걸었던 아르헨티나 INVAP에 설계상 문제점이 있다고 알려졌다. 2위였던 한국에 기회가 다시 올 수 있다고 보도되었다.

2010년 1월 19일 한국원자력연구원이 아제르바이잔 국립학술원 산하 방사선연구소(IRP)와 기술협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 아제르바이잔은 2011년 수도 바쿠 인근에 열출력 15MW급 연구용 원자로 건설 계획을 확정할 예정이다.

2010년 2월 17일 교육과학기술부는 암진단에 사용되는 테크네슘(Tc-99m) 생산용으로 2500억원짜리 열출력 20MW급 연구용 원자로를 건설하려고 한다고 밝혔다. 원자력 수출 틈새시장으로 부상한 연구용 원자로의 수출모델을 확보하는 목적도 있다.

2010년 3월 30일 요르단에 한국 최초의 원자로 수출 계약 정식 체결 (요르단 수도 암만 북쪽 70km 이르비드(Irbid)에 있는 요르단과학기술대학교에 2014년까지 열출력 5MW급 개방수조형 다목적 원자로와 동위원소 생산시설 등을 1500억원으로 건설)

2011년 스마트 원자로 개발 완료

2013년 5월 영광원자력발전소와 울진원자력발전소가 각각 한빛원자력발전소와 한울원자력발전소로 개명

2013년 2013년 원전비리 사건 발생

2014년 3월 한미원자력협정 만료

2015년 11월 25일 신 한미원자력협정 발효

2017년

- 스마트 원자로 1호기 완공예정. 건설비 7천억원이며 열출력 330MW이다. 대형 원자로와 달리 원천기술을 한국이 보유했다. 러시아 핵잠수함 원자로를 국산화, 상용화한 것이다. 기존 원전보다 안전성이 100배 향상되었다. 중소형이라서 많은 중진국들에게 수출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

- 6월 19일 고리원자력발전소 고리 1호기 가동 중단

- 7월 14일 신고리원자력발전소 5~6호기 공사가 3개월간 중단. 시민 배심원단으로 구성된 공론화위원회가 공사의 재개/중단 여부 결정.[70]

- 10월 20일 공론화위원회가 신고리원자력발전소 5~6호기 공사 재개를 결정. 또한 원전 축소하는 쪽으로 에너지 정책 결정 권고.[71]

1962년, 한국 최초의 연구용 원자로가 임계 상태에 도달했다. 기밀 해제된 미국 정부 문서에 따르면, CIA는 1975년 박정희 정권이 핵무기 프로그램을 추진했을 가능성을 발견했지만, 포드 행정부는 프랑스와 캐나다와 협력하여 한국이 플루토늄 생산 능력을 확보하려는 계획에서 물러나도록 설득했고, 대신 평화적인 핵 프로그램 개발에 도움이 되는 기술 협정을 체결했다.[18]

고리 원자력발전소는 1978년 한국에서 상업 운전을 시작한 최초의 발전소였다. 그 이후로 CANDU(4기)와 PWR(16기) 기술을 혼합하여 19기의 원자로가 더 건설되었다.

한국 지식경제부에 따르면, APR-1400의 연료비는 세계에서 가장 앞선 원자력 발전소로 알려진 프랑스의 아레바사의 EPR보다 23% 낮다.[19] 정부는 또한 용량이 10% 더 높고 APR-1400보다 안전성 등급이 더 높은 새로운 원자력 발전소 설계 개발을 계획하고 있다.[19] 한국의 원자력 발전소는 현재 93.4%의 가동률을 기록하고 있는데, 이는 미국의 89.9%, 프랑스의 76.1%, 일본의 59.2%보다 높다.[19] 한국 원자력 발전소는 세계에서 가장 낮은 비상 정지율을 반복적으로 기록해 왔는데, 이는 대부분 고도로 표준화된 설계 및 운영 절차 덕분이다.[20] APR-1400은 항공기 충돌 저항성을 포함한 최신 국제 규제 요구 사항을 충족하도록 설계, 엔지니어링, 건설 및 운영된다.[20]

한국은 또한 첨단 초전도 토카막 핵융합 연구 장치인 KSTAR(한국 초전도 토카막 고급 연구)를 개발했다.[21][22]

2010년 12월, 말레이시아가 한국의 원자로 기술 구매에 관심을 표명했다.[23] 한국은 또한 터키, 인도네시아, 인도, 중화인민공화국에서도 기회를 추구했다.[24]

2011년 10월, 한국은 원자력에 대한 대중 인식을 높이기 위한 일련의 행사를 주최했다. 이 행사는 한국원자력산업회의(KONEPA)가 주관했으며, 프랑스원자력포럼(FAF), 국제원자력기구(IAEA)뿐만 아니라 원자력을 생산하거나 생산할 계획인 국가의 홍보 및 정보 전문가들이 참여했다.[25]

2012년 11월, 영광 원자력발전소의 5기 원자로에 사용된 5,000개 이상의 소형 부품이 적절하게 인증되지 않은 것으로 밝혀졌다. 8개의 공급업체가 부품에 대한 60개의 보증서를 위조했다. 부품 교체를 위해 2기의 원자로가 가동 중지되었으며, 이는 겨울철 한국의 전력 부족을 초래할 가능성이 높았다.[26] 로이터는 이를 한국 최악의 원자력 위기로 보도하며 원자력 안전에 대한 투명성 부족과 한국 원자력 규제기관의 감독 및 홍보라는 이중적인 역할을 강조했다.[27] 이 사건은 고리 원자력발전소에서 심각한 전력 및 냉각 사고 은폐 혐의로 5명의 고위 엔지니어가 기소된 사건에 이어 발생했는데, 이 사고는 이후 INES 2등급으로 평가되었다.[26][28]

2013년에는 원전에서 위조 부품을 사용하고 품질 보증서를 위조한 사건이 발생했다. 2013년 6월 고리 2호기와 신월성 1호기가 가동 중지되었고, 고리 1호기와 신월성 2호기는 위조된 안전 인증서가 부착된 안전 관련 제어 케이블을 교체할 때까지 가동 중지 명령을 받았다.[29] 건설 중인 최초의 APR-1400의 제어 케이블을 교체해야 했기 때문에 건설이 최대 1년 지연되었다.[30] 2013년 10월, 한국수력원자력의 전 최고경영자와 한국전력공사의 부사장을 포함한 약 100명이 안전 문서 위조 혐의로 기소되었다.[31]

2024년 한국 핵융합 장치가 플라즈마 루프를 1억 도까지 48초 동안 초고온으로 가열하는 기록을 세웠다. 한국핵융합에너지연구원(KFE)은 KSTAR 장치가 이전 기록인 31초를 넘어섰다고 발표했다.[32]

연구용 원자로:

- KRR-1 (한국원자력연구원 연구용 원자로 1호기): 제너럴 아토믹스 TRIGA Mark II (TRIGA-Mark II) 연구용 원자로, 100 kW, 1962년 건설 (폐쇄)[37]

- KRR-2 (한국원자력연구원 연구용 원자로 2호기): 제너럴 아토믹스 TRIGA Mark III 연구용 원자로, 2MW, 1972년 건설 (폐쇄)[38]

- AGN 201 수원: 경희대학교, Aerojet General Nucleonics Model 201 연구용 원자로, 0.01 kW, 1982년 가동 시작.[39]

- 고속중성자응용연구로 (HANARO), MAPLE급 원자로

- KSTAR 원자로

한국은 화석연료가 부족하여 1957년 국제원자력기구(IAEA)에 가입한 직후부터 원자력 에너지 개발을 추진해 왔다. 이후 1962년 최초의 연구용 원자로가 임계에 도달했다. 상용 원자력 발전은 1978년 고리 원자력발전소에서 시작되었으며, CANDU형 원자로 4기와 가압경수로형 원자로 16기가 건설되었다.

초기 원자로는 거의 대부분 해외 기업에 의해 건설되었다. 한국표준형원전(KSNP)은 과거 합작 사업을 펼쳤던 Combustion Engineering(현재 웨스팅하우스)의 원자로 설계를 활용하여 국내 기업의 기술로 개발되었다. 1995년 이후 국내 원자력 발전소의 95% 이상이 국산 기술을 사용하여 건설되었다고 주장한다.[42] 계획에 따르면, 2012년까지 완전한 외국 기술 의존에서 벗어나는 것을 목표로 했다.[42]

2010년 초 한국 최초의 원자로 수출 계약(APR-1400 4기)을 아랍에미리트와 체결했다. 아랍에미리트 전력회사 사장은 "한국전력공사(KEPCO) 팀의 세계 최고 수준의 안전성과 우리나라 목표 달성 능력에 감명받았다"고 말했다.[43] 지식경제부에 따르면 APR-1400의 연료 효율은 프랑스 아레바(Areva) 사가 개발한 세계 최첨단 원자로로 알려진 유럽가압경수로형 원자로(EPR)보다 23% 우수하다고 발표했다.[42]

그러나 2009년 아랍에미리트 원자력발전소 플랜트 입찰 과정에서 미국의 웨스팅하우스(현재: 도요타의 자회사)이 한국전력 측에 원자로 냉각재 펌프 등에 대한 지적재산권을 주장하며 사실상 수출을 중단시키는 조치를 취했다. 이는 당초 기술 제휴를 맺었던 ABB사의 원자로 부문이 합병을 거듭하면서 웨스팅하우스가 지적재산권을 소유하게 된 데 따른 것이다. 이로써 한국표준형경수로가 순수 국산이 아니라는 사실이 드러났다.

한국 정부는 새로운 원자로 개발 계획도 추진하고 있다. 계획대로라면 APR-1400보다 발전 용량이 10% 증가하고 안전성 평가도 높아진다고 한다.[42] 한국의 설비 이용률은 현재 93.4%로 미국의 89.9%, 프랑스의 76.1%, 일본의 59.2%보다 높다.[42]

2013년 부품 성능 증명서 위조 사건 등 안전성 문제가 발생하여 원전 4기가 가동 중단되었다. 이웃 나라 일본에서 발생한 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고와 더불어 이러한 문제 발생으로 한국 내 반핵 감정이 고조되었다.[44]

2017년 6월 19일, 문재인 대통령은 고리 원자력발전소 1호기 가동 중단 기념식에서 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고와 2016년 경주 지진을 언급하며 "원전 정책을 전면 재검토하고, 준비 중인 신규 원전 건설 계획을 전면 백지화하며, 원전 수명 연장을 하지 않겠다"고 ‘탈원전’을 선언했다. 또한 현재 가동 중인 월성 원자력발전소 1호기의 조기 폐쇄와 신고리 원자력발전소 5·6호기 건설 중단 가능성도 시사했다.[45]

그러나 이후 정권 교체로 취임한 윤석열 대통령은 전 정권의 탈원전 정책 폐기를 공약하고, 전 정권에서 백지화된 한울 원자력발전소 3·4호기 건설을 재개했다.[46]

2. 1. 초기 역사 (1950년대 ~ 1970년대)

1956년 2월, 대한민국은 미국과 한미원자력협정을 체결했다. 1957년 8월에는 국제원자력기구(IAEA) 창설과 동시에 가입했다. 1958년 3월 11일에는 원자력법이 제정되었다. 1959년 3월에는 한국원자력연구원의 전신인 원자력연구소가 설립되었고, 같은 해 이승만 정부는 문교부에 원자력과를 신설하고 서울 공릉동에 최초의 연구용 원자로인 트리가 마크2호를 도입했다. 원자로 건설비의 절반 가량인 35만 달러는 미국 정부로부터 무상 차관을 받았다.1971년에는 한국 최초의 상업용 원자력 발전소인 고리 1호기가 착공되었다. 사업 주체인 한국전력공사는 웨스팅하우스를 계약자로 선정, 1970년 6월 발전소 공급 계약을 체결했다. 1972년에는 연구용 원자로 트리가 마크3가 완공되었고, 1973년 3월에는 한미원자력협정이 개정되었다. 1978년 고리 1호기가 상업운전을 시작하면서, 대한민국은 본격적인 원자력 발전 시대에 들어섰다.

1975년 박정희정권에서 핵무기 개발을 추진했을 가능성이 제기되었으나, 미국은 프랑스, 캐나다와의 협력을 통해 대한민국의 플루토늄 생산 능력 확보 계획을 저지하고 평화적인 핵 프로그램 개발에 필요한 기술 협정을 체결했다.[18]

2. 2. 기술 자립 및 발전 (1980년대 ~ 2000년대)

1976년 12월 한국핵연료개발공단 설립을 통해 핵연료 국산화 기술 개발이 본격화되었다. 중수로 핵연료는 캐나다 제품을 모방, 분석하여 개발되었으며, 1983년 캐나다에서의 노내 검증시험 성공으로 성능을 국제적으로 공인받았다. 1987년 양산 공장 준공 후 월성원자력발전소의 핵연료는 전량 국산으로 대체되었다.경수로 핵연료 국산화는 1983년부터 추진되어, 1988년 모의 핵연료 집합체 생산 및 국산 경수로 핵연료 생산을 개시, 1989년 고리 1호기 핵연료 생산, 1990년 고리 2호기 장전을 통해 완성되었다. 현재 국내 가동 중인 중수로와 경수로 원전 핵연료는 한전원자력연료(주)에서 전량 생산, 공급하고 있다. 또한, 전량 해외에 의존하던 핵연료 피복관을 한국원자력연구원에서 개발, 한전원자력연료(주)에서 생산하여 완전한 핵연료 국산화를 달성하였다.

1995년에는 한국원자력연구원에서 연구용 원자로 하나로를 완공하였다. 2002년에는 일체형 원자로인 스마트 원자로 기본설계를 완료했다.

한국은 초기 원자로 건설을 해외 기업에 의존했지만, 1995년 이후 국내 원자력 발전소의 95% 이상이 국산 기술로 건설되었다고 주장한다.[42] 2012년까지 완전한 기술 자립을 목표로 하였다.[42]

2009년 12월 27일에는 아랍에미리트에 400억 달러(약 47조 원) 규모의 원전 수출 계약을 체결했다. 이는 1400MW급 원전 4기의 설계, 건설, 운영지원, 연료공급을 포함하는 일괄 계약으로, 한국 해외사업 수주 역사상 최대 규모였다. 그러나 2009년 아랍에미리트 원자력 발전소 플랜트 입찰 과정에서 미국의 웨스팅하우스가 한국전력 측에 원자로 냉각재 펌프 등에 대한 지적재산권을 주장하며 수출에 제동이 걸렸다. 이는 기술 제휴를 맺었던 ABB사의 원자로 부문이 합병을 거듭하면서 웨스팅하우스가 지적재산권을 소유하게 된 데 따른 것이다. 이로써 한국표준형경수로가 순수 국산이 아니라는 사실이 드러났다.

한국 지식경제부에 따르면, APR-1400의 연료비는 프랑스 아레바사의 EPR보다 23% 낮다.[19] 정부는 APR-1400보다 발전 용량이 10% 증가하고 안전성 평가도 높아진 새로운 원자로 개발 계획도 추진하고 있다.[19] 한국의 원자력 발전소 가동률은 93.4%로, 미국(89.9%), 프랑스(76.1%), 일본(59.2%)보다 높다.[19]

2. 3. 원전 수출 및 국제 협력 (2000년대 ~ 현재)

2009년 12월 27일, 대한민국은 아랍에미리트에 400억 달러(약 47조 원) 규모의 원전 수출 계약을 체결했다. 이는 1400MW급 원전 4기의 설계, 건설, 준공 후 운영 지원, 연료 공급을 포함하는 일괄 수출 계약으로, 한국 해외사업 수주 역사상 최대 규모였다. 아랍에미리트 전력회사 사장은 "한국전력공사(KEPCO) 팀의 세계 최고 수준의 안전성과 목표 달성 능력에 감명받았다"고 밝혔다.[43]2009년 12월 4일에는 요르단 정부가 발주한 연구용 원자로 JRTR 건설 사업에 최우선협상대상자로 선정되었고, 2010년 3월 30일 요르단에 한국 최초의 원자로 수출 계약을 정식으로 체결했다. 이는 요르단 수도 암만 북쪽 70km 이르비드(Irbid)에 있는 요르단과학기술대학교에 2014년까지 열출력 5MW급 개방수조형 다목적 원자로와 동위원소 생산시설 등을 1500억원에 건설하는 사업이었다. 2009년 6월 24일에는 네덜란드 7천억원, 80MW급 PALLAS 연구로 건설사업에서 아르헨티나 INVAP이 우선협상대상자로 선정되었으나, 2010년 1월 15일 네덜란드가 PALLAS 연구로 입찰을 중단한다고 통보하면서 한국에 다시 기회가 올 수도 있다는 보도가 나왔다.

2010년 12월, 말레이시아가 한국의 원자로 기술 구매에 관심을 표명했으며,[23] 한국은 터키, 인도네시아, 인도, 중화인민공화국에서도 기회를 추구했다.[24]

한미원자력협정은 1956년 대한민국과 미국간에 체결된 조약으로, 1973년 3월 개정되었다. 2011년 3월 3일 서울에서 제 2차 협상이 개최된 이후 2014년 11일까지 11차 협상이 진행되었고, 2013년 4월 24일 협정 만기 연장이 공식 발표되었다. 2015년 11월 25일, 신 한미원자력협정이 발효되면서 사용후 핵연료 관리, 원전연료의 안정적 공급, 원전수출 증진과 같은 분야에서 대한민국의 자율성이 확대되었다.

2009년 아랍에미리트 원자력발전소 플랜트 입찰 과정에서 미국의 Westinghouse Electric이 한국전력공사 측에 원자로 냉각재 펌프 등에 대한 지적재산권을 주장하며 수출에 제동이 걸리기도 했다. 이는 당초 기술 제휴를 맺었던 ABB사의 원자로 부문이 합병을 거듭하면서 Westinghouse가 지적재산권을 소유하게 된 데 따른 것이었다. 이로써 한국표준형경수로가 순수 국산이 아니라는 사실이 드러났다.

2024년 한국 핵융합 장치가 플라즈마 루프를 1억 도까지 48초 동안 초고온으로 가열하는 기록을 세웠다. 한국핵융합에너지연구원(KFE)은 KSTAR 장치가 이전 기록인 31초를 넘어섰다고 발표했다.[32]

2. 4. 탈원전 정책과 그 이후 (2017년 ~ 현재)

문재인 정부는 2017년 6월 19일 고리원자력발전소 고리 1호기 영구정지 선포식에서 탈원전 정책을 공식화했다.[45] 문재인 대통령은 이 자리에서 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고와 2016년 경주 지진을 언급하며 "원전 정책을 전면 재검토하고, 준비 중인 신규 원전 건설 계획을 전면 백지화하며, 원전 수명 연장을 하지 않겠다"고 선언했다.[45] 이에 따라 신고리원자력발전소 5·6호기 공사가 일시 중단되었으나,[70] 2017년 10월 20일 공론화위원회의 결정에 따라 공사가 재개되었다.[71] 공론화위원회는 원전 축소를 권고했다.[71]2013년에는 원전 부품 시험성적서 위조 사건이 발생하여 원전 안전에 대한 우려가 커졌다.[29] 이 사건으로 고리 2호기와 신월성 1호기가 가동 중단되었고, 고리 1호기와 신월성 2호기는 안전 관련 제어 케이블 교체 때까지 가동이 중지되었다.[29] 한국수력원자력 전 최고경영자와 한국전력공사 부사장 등 약 100명이 안전 문서 위조 혐의로 기소되었다.[31]

2009년 아랍에미리트 원전 수주 과정에서는 미국 웨스팅하우스사가 한국전력의 원자로 냉각재 펌프 등에 대한 지적재산권을 주장하며 제동을 걸기도 했다. 이는 기술 제휴를 맺었던 ABB사의 원자로 부문이 합병을 거듭하면서 웨스팅하우스사가 지적재산권을 소유하게 된 데 따른 것이었다. 이로 인해 한국표준형경수로(KSNP)가 순수 국산 기술이 아니라는 사실이 드러났다.

2022년 출범한 윤석열 정부는 탈원전 정책 폐기를 공약으로 내걸었다.[46] 윤석열 정부는 전 정권에서 백지화되었던 한울원자력발전소 3·4호기 건설을 재개하였다.[46]

한편, 한국핵융합에너지연구원(KFE)은 KSTAR 장치가 2024년 플라스마 루프를 1억 도까지 48초 동안 초고온으로 가열하는 기록을 세웠다고 발표했다.[32]

3. 원자력 발전의 장점

3. 1. 경제성

대한민국은 전력 수출입이 불가능한 고립 계통 국가이다.[52] 에너지를 전기로 생산하기위해 전체 에너지의 42.5%를 투입한다. 최종 소비되는 에너지의 약 20%가 전기인데, 그중 원자력이 약 30%를 차지한다. 즉, 원자력은 대한민국이 사용하는 에너지의 대략 12%를 공급하고 있다. 원자력 발전은 기술·자본 집약적인 전원으로 발전 비용 중 연료비 비중이 5~7%에 불과하다. 원전 연료인 저농축우라늄은 ‘한미원자력협정’에 의해 공급이 보장된다. 또한 원전연료는 부피가 작아 작은 공간에 비축이 용이하다.[52] 1979년의 2차 석유위기 당시, 대부분의 전기를 석유에 의존하고 있어 1년여 동안 전기요금이 3배 이상 상승한 바 있다. 따라서 원자력은 에너지 자원의 절대 빈곤 상태에서 에너지 안보를 유지하는 역할을 하고 있다.일부 국가에서 원자력의 경제성이 상실되거나 원전 사후처리비가 불확실해서 경제성이 재고되고 있지만, 대한민국에서 원전은 아직 다른 전원에 비해 경제적이다. 비용에는 국제 수준 이상의 원전 사후처리비가 반영되어 있다. 오랜 기간 동안 원전의 발전단가는 kWh당 40원 선에서 유지되었고, 국내 산업의 국제 경쟁력을 유지하는 데 기여해왔다. 1982년 이후 소비자물가는 약 270%가 올랐지만 전기요금은 약 50%가 올랐다.

원전 산업은 엔지니어링, 건설, 운영, 정비 및 연구 개발 분야의 일자리 창출과 파급 효과도 매우 크다. 원전은 10년 정도의 건설 기간이 소요되고 40년 이상 운영되므로, 규모와 지속 기간에 있어 다른 산업에 비해 관련 산업에 미치는 영향이 지대하다. 아랍에미리트 원전 수출과 운영권 수주가 좋은 예이다. 운영권 수주에 따라, 향후 60여 년 간 안정적인 해외 일자리 창출과 54조 규모의 매출이 예상된다.

원자력 발전의 경제성을 분석할 때 발전 비용(cost of nuclear power) 자주 언급하게 되는데, 그러한 발전 비용으로는 실적 원가, 정산 단가, 균등화 발전 원가(levelized cost) 등이 있다. 흔히 kWh당으로 표시되기 때문에 '발전단가'라고도 한다. 발전 비용은 발전소의 건설비, 운전유지비, 연료비 등으로 구성되며, 운전유지비에는 인건비, 수선유지비, 경비, 일반관리비 등이 포함된다. 특히 원전의 운전유지비에는 해체 비용과 중저준위폐기물 및 사용후핵연료 처분 비용 등 사후처리비가 포함된다.[52]

실적 원가는 일정 기간 동안(통상 1년) 원자력 발전을 위해 발생된 비용을 동일 기간에 생산한 전력으로 나누어 구한 값이다. 발전소 건설비는 적용되는 회계 기준에 따라 일정하게 배분되고, 발전량은 전력 계통의 운영, 발전기의 고장 정지율에 따라 변동되므로[52] kWh당 표시되는 고정비가 다르게 배분된다. 또한 발전기의 운전 상태에 따라 발전 효율이 변하고, 연료비도 변동된다. 따라서 실적 원가는 매년 달라진다. 최근 유가 급락으로 가스와 석유 발전 비용이 역전된 것이 그 예이다. 실적 원가는 발전 회사 내부 자료로 관리되며 일반에게는 발표되지 않는다.

전력 시장 정산 단가는 전력시장운영규칙에 따라 각 발전기에 적용되는 가격이다. 전력 시장에 참여하는 발전기들은 일일전에 용량 선언을 통해 다음날 전력 시장에 참여한다. 전력거래소의 급전 지시에 따라 발전을 하게 되면, 용량 요금, 전력량 요금, 부가 서비스 요금 등 다양한 항목의 수익이 정해지고, 이것을 발전량으로 나누면 '정산 단가'가 된다. 정산 단가에는 전기 요금의 급등을 막기 위해 한전의 발전 자회사에 대해서 ‘정산조정계수’를 적용한다. 그러다 보니 정산 단가 역시 변하게 된다. 정산 단가는 전력거래소의 '전력시장운영실적'을 통해 일반에게 발표되는데, 언론에서 이를 발전 단가로 표시하기 때문에 대중의 혼란을 일으키곤 한다. 원자력의 정산 단가는 2013년 39.07원에서 2015년 62.69원으로 급등한 것으로 알려져 있다. 이러한 발표는 원자력 발전 비용이 급격히 상승하여 경제성이 없어지는 것으로 오해를 불러일으키고 있다. 하지만 이는 정산조정계수의 변경에 따른 결과일 뿐, 실제로 원자력 발전 비용이 증가한 것은 아니다. 발표된 정산 단가는 매년도 원자력 발전 회사의 경영 실적을 판단하는 자료의 하나일 뿐이다.

원자력 발전소들은 전원별로 고정비와 변동비의 비율이 다르고, 운전 수명도 각기 다르다. 따라서 발전 비용의 변동이라는 혼란을 피하고 전원간 발전 비용을 비교하기 위해 성립된 방법이 균등화 비용(LCOE, levelized cost of electricity)이다. LCOE 방법은 일정 할인율로 모든 비용을 한 시점에 모아 평가하는 방식으로 국가별·전원별 비용 비교에 유용하기 때문에 많은 나라들과 국제기구에서 널리 활용하고 있다. 대한민국도 전력수급계획이나 에너지기본계획에서 전원별 LCOE를 평가하여 미래 전원 선택을 위한 기초 자료로 활용하고 있다. 2014년 발표한 제2차에너지기본계획 수립 시 평가된 140만kW급 원전의 발전 비용은 49.73~48.77원이었다. 이 비용은 이용률 80%를 기준으로 하고 사후처리비, 사고위험대응비용, 정책비용 등이 포함된 비용이다. 에너지기본계획 수립 시에는 이 결과를 근거로 원전의 비중을 결정하고 있다.

원자력 발전소가 위치한 기초자치단체에서는 전력 요금의 일부 감면이 전기 요금 보조금 형태로 이루어진다(주택용 전기, 산업용 전기에 한정).[48]

3. 2. 환경 친화적 에너지

2015년 12월 세계 195개국 대표들은 교토의정서를 대체하기 위한 파리기후협정을 채택했다. 협정에서는 지구의 평균기온 상승한도를 산업화 이전 대비 2°C 이하로 유지하고, 향후 1.5°C 이하로 제한하기 위한 노력을 추구하기로 했다. 각국은 2030년까지 자발적으로 온실가스 감축목표(INDC)를 발표하기로 했다. 국가별 감축목표 유형은 절대량 또는 배출전망치(BAU) 대비 방식이며, 우리나라는 2030년 배출전망치(BAU) 대비 37% 감축을 목표로 설정하였다. 이중 25.7%는 국내에서, 11.3%는 국제탄소시장 거래를 통해 달성키로 했다. 2030년 배출전망치(BAU)는 8.51억 CO2톤으로 추정되므로 순수하게 국내 목표배출량은 6.32억 CO2톤이다.온실가스종합정보센터의 「2015 국가 온실가스 인벤토리 보고서」에 따르면 2013년 우리나라 온실가스 총배출량은 6.95억 CO2톤으로, 독일에 이어 세계 7위권이다. 총배출량 중 전환(발전) 부문이 차지하는 양은 약 1/3인 2.30억 CO2톤 수준인데, 그나마 원전의 발전 비중이 높아 발전 부문의 배출량이 전체 에너지투입비율에 비해 낮기 때문이다. 화석연료 이용은 온실가스 배출을 필수적으로 동반하지만, 원자력은 운영 중 탄소산화물을 배출하지 않는 무탄소전원이다. 원자력이 배제되면 미래 전원구조에서 온실가스 배출목표 달성은 불가능하다.

IAEA의 전주기분석(LCA, life cycle analysis)에 의한 온실가스배출량은 석탄을 이용한 화력발전의 경우 991g/kWh으로 원자력발전 10g/kWh에 비해 99배가 더 높다. 원전은 발전과정에서 온실가스를 전혀 배출하지 않고, 다만 우라늄의 채굴, 농축, 발전소해체 등의 과정에서 부분적으로 온실가스 배출을 유발한다.

우리나라는 제2차 에너지기본계획에서 장기적인 온실가스 감축정책의 일환으로 원전의 비중을 지금의 22%에서 향후 29%로 확대하고, 온실가스 배출이 원전과 비슷한 수준인 신재생에너지의 발전량도 대폭 확대한다는 목표를 설정하였다. 그러나 일본의 후쿠시마 원전사고 이후 악화된 원전 수용성을 감안하면, 원전비중 확대 목표는 달성이 쉽지 않을 전망이고, 신재생에너지 발전의 추가적인 도입도 여의치 않은 상황이다. 2017년 운전정지가 확정된 고리 1호기를 제외하고 제7차 전력수급계획 수립 종료해인 2029년까지는 원자로 11기, 9백만kW에 해당하는 원전들의 운영허가기간이 만료될 예정이다.

저탄소전원의 비중 확대 외에 발전 부문에서 온실가스를 저감하는 수단으로 수요절감, CCS(carbon capture & storage 탄소포획저장), 송배전손실저감, USC(ultra super-critical, 초초임계압발전) 등의 발전 관련 신기술들이 검토되고 있다. 그러나 수요절감, USC 등은 이미 배출전망치(BAU)에 반영되어 있고, CCS는 미리 반영하기 어려운 미래의 기술이며, 송배전손실저감 기술은 우리나라가 이미 세계 최고 수준이어서 추가적인 저감 노력이 한계에 이른 상황이다. 만일 온실가스 배출규제가 강력하게 시행된다면 가스발전을 석탄발전보다 우선적으로 활용하는 식의 발전구성 변화노력이 대안으로 고려될 수 있다. 그러나 이 방법 역시 막대한 비용이 드는 감축수단이어서 전기요금의 대폭적인 인상요인이 된다.

4. 원자력 발전의 단점

원전 건설 기간은 대략 10년 정도로 매우 길다. 신규 건설 제안부터 설계, 건설, 시험 운전, 준공까지 오랜 시간이 소요되어 미래 상황 변화에 유연하게 대처하기 어렵다. 일단 원전 건설이 시작되면 취소가 불가능하여 과다 설비의 원인이 되기도 하며, 일시적인 공사 중단조차 심각한 재무적 위기를 초래할 수 있다. 전 세계적으로 계획대로 준공된 원전을 찾아보기 어려울 정도이다.[53] 미국이나 일본처럼 민간 기업이 원전을 운영하는 국가에서는 원전 프로젝트 자본 조달 비용 상승으로 경제성이 위협받거나 상실되기도 한다.[53]

원자력 발전은 발전 비용 중 고정비 비중이 높고 변동비 비중이 매우 낮다. 따라서 정격 용량으로 계속 가동하는 것이 경제적이고 운전 안정성도 높다. 그러나 전체 전력 시스템에서 원자력이나 재생에너지 발전 용량이 증가하면 안정적인 계통 운영이 어려워진다. 원전과 재생 에너지는 모두 경직 전원이며, 재생 에너지는 간헐적 특성도 가지고 있다. 유럽, 일본, 미국의 일부 지역에서는 이미 재생 에너지 발전량이 전력 수요를 일시적으로 초과하는 현상이 발생하고 있다. 이러한 상황에서는 재생 에너지 발전을 일시 중단하거나 전력망 연계를 통해 전력을 외국으로 수출하여 대처할 수 있다. 반대로 원전이 갑작스럽게 고장 나거나 재생 에너지 발전이 중지되면 빠른 시간 안에 대응할 수 있는 설비가 필요하다. 그렇지 않으면 전력 수급에 차질이 발생한다. 이를 대비하기 위해 백업 전원이나 ESS(에너지 저장 시스템) 등이 필요하지만, 일정 수준 이상의 원전이나 재생 에너지 확보는 추가 비용 발생의 원인이 된다.[53]

방사성 물질을 방출하는 원전 폐기물은 안전하게 관리하고 폐기해야 한다. 중저준위 폐기물 처리 시설은 어렵게 마련되었지만, 고준위 방사성 폐기물인 사용후핵연료 처리 방안은 아직 준비 단계에 있다. 핀란드 등 소수 국가에서 사용후핵연료 처리 시설을 건설 중이지만, 대부분의 원전 운영 국가는 비슷한 상황이다. 사후 처리 비용 또한 무시할 수 없다. '비용평가위원회'의 주기적 분석을 통해 적절한 수준의 처리 비용을 반영하고 있지만, 전체 비용이 크게 증가하여 원전의 경제성을 위협하고 있다. 폐기물 처리장 마련에 대한 전망이 불투명해지면 원전은 지속 가능한 발전원이 될 수 없다.[53]

일본의 후쿠시마 원전 사고 이후, 대한민국에서는 원전 안전성에 대한 우려가 더욱 커졌고, 원전에 대한 지역 주민의 수용 의사는 더욱 낮아졌다. 특히 경주 지역 지진 발생으로 원전에 대한 지지도는 더욱 위축되었다. 이러한 문제점을 극복하기 위해 원전 주변 해안 방벽 증축, 방사성 물질 여과 및 배기 설비 설치 등 원전 안전성 제고 노력과 설비 보강이 추진되고 있으며, 내진 설계 기준도 2g에서 3g[54]로 강화되어 기존 원전 시설에 대한 보강 계획이 추진되고 있다.

4. 1. 안전 문제 및 사회적 비용

원전 사회적 비용이란 원전 가동 시 사고 발생 확률과 피해 비용을 적용해 책정한 모든 외부 비용을 말한다. 사회적 비용은 크게 사적 비용과 외부 비용으로 구성되지만, 여기서 다루는 원전의 사회적 비용은 원전 가동으로 인한 외부 비용을 주로 의미하며, 이 경우 발전 비용은 사적 비용으로 간주된다.[53]원전의 사회적 비용은 중대사고 발생 시 부담해야 하는 배상 비용, 오염 제거 비용, 폐로 비용 등을 포함한 '사고 위험 대응 비용(사고 비용)'을 말한다. 일본에서 후쿠시마 원전사고가 발생했을 때, 일본원자력위원회는 사고 비용을 평가하기 위해 '손해기대치 접근법(손해기대치법)'과 '상호부조를 고려한 손해배상제도의 사고위험비용 접근법(상호부조법)' 두 가지 방법론을 고려하였다. 손해기대치법은 추정 손해산정액과 중대사고 발생 확률을 곱한 값에 원전의 발전량을 나눈 값이다. 상호부조법은 보험과 유사한 방식으로, 사고 발생 시 원전 사업자가 연대하여 책임지는 것을 전제로 한다. 일본의 비용평가위원회는 실제로 중대사고가 발생하였고, 예상되는 사고 비용을 원전 발전 비용에 부가하여 회수한다는 의미에서 상호부조법을 채택하였고, 이에 따라 평가된 사고 비용을 전원간 발전 비용 산정에 활용하였다.[53]

대한민국에서는 제2차 에너지기본계획 수립 시 원전 워킹그룹(WG)에서 사고 비용을 최초로 추정하였다. 원전 WG은 상호부조법에 의한 사고 비용 추정은 대상 원전 사업자를 국가로 한정함으로써, 원전 운영 기수가 많은 국가의 kWh당 사고 비용이 낮아지고 반대로 원전 운영 기수가 적은 국가는 사고 비용이 원전 운영 기수에 반비례하여 증가하는 논리적 모순이 발생한다고 판단하여 손해기대치법을 적용하였다.[53]

사고 비용은 과거 중대사고 사례를 활용하였다. 사고 비용 사례는 미국의 스리마일섬(TMI) 원전사고 10억 달러(약 2조원), 구소련의 체르노빌 원전사고 2,350억 달러(약 265조원), 일본의 후쿠시마 원전사고 5.8조엔(81조원)이었다. 중대사고 발생확률은 IAEA(국제원자력기구)와 NRC(미국원자력규제위원회)의 1.0×10-5/년간, 세계원전운영 실적 3.5×10-4/년간, 일본원전운영 실적 2.0×10-3/년간 등을 적용하였다. 이에 따라 원전 WG은 이용률 80%에서 사고위험대응비용을 0.0029~23.1164원/kWh의 범위로 사정하였으며, 사고 비용과 발생 확률에 대해 토론을 거쳐 세계원전운영 기준의 사고 발생 확률과 후쿠시마 사고의 피해 비용을 적용한 4.05원/kWh을 선택하여 원전 발전 비용에 반영하였다. 아울러 원전 WG은 에너지기본계획의 사고 비용 평가 결과는 범위 제시에 의의를 가지며, 동 비용에 대한 분석과 토론이 향후 지속되어야 함을 보고서에 적시하였다.[53]

원전사고에 대비하여 원전 사업자들은 원자력손해배상책임보험에 의무적으로 가입한다. 우리나라는 가입국은 아니지만 '비엔나협약'에 따라 원자력 손해 사고 보상액, 약 5천억 원을 한도로 하는 보험에 가입하고 있다. 5천억 원 이상의 피해 발생 시에는 일단 정부가 국회의 동의를 얻어 보상을 하게 된다. 해당 보험의 보험료는 발전 비용에 이미 반영되어 있다.[53]

원전 건설 기간은 대략 10년 정도이다. 신규 건설이 제안되고, 설계, 건설, 시험 운전, 준공에 오랜 기간이 소요되어 미래의 상황 변화에 유연한 대처가 어렵다. 원전 건설이 시작되면 취소가 불가능하므로 과다 설비의 원인이 되기도 하고, 일시적인 공사 중단도 심각한 재무적 위기 상황을 불러올 수 있다. 전 세계적으로 보아도 원래 계획대로 준공된 원전을 찾아보기 어려울 정도이다. 미국이나 일본과 같이 민간 기업이 원전을 운영하는 나라들에서는 원전 프로젝트의 자본 조달 비용이 상승하여, 원전의 경제성이 위협 받거나 상실되기도 한다.[53]

원전은 발전 비용 중 고정비의 비중이 높고, 변동비의 비중은 아주 낮다. 따라서 정격 용량으로 계속 가동하는 것이 경제적으로 유리하고, 운전의 안정성도 향상된다. 그러나 전체 전력 시스템에 원자력이나 재생에너지 발전 용량이 증가할수록 안정적인 계통 운영이 어려워진다. 원전과 재생에너지는 경직 전원이다. 또한 재생에너지는 간헐 전원이기도 하다. 유럽, 일본, 미국의 일부 지역에서는 이미 재생에너지 발전량이 전력 수요를 일시적으로 넘어서는 현상이 발생하고 있다. 이런 상황에서는 재생에너지 발전을 일시적으로 중단하거나, 전력망이 연계된 경우라면 전력을 외국으로 수출하는 방식으로 대처할 수 있다. 반대로 원전이 갑자기 고장나거나 재생에너지 발전이 중지되면, 빠른 시간 내에 대응할 수 있는 설비가 필요하다. 그렇지 못하면 전력 수급에 차질이 발생한다. 이를 대비하여 백업 전원이나 ESS(energy storage system, 에너지저장시스템) 등이 필요하다. 하지만 일정 수준 이상의 원전이나 재생에너지 확보는 추가 비용 발생의 원인이 된다.[53]

방사성 물질을 방출하는 원전 폐기물은 안전하게 관리, 폐기되어야 한다. 중저준위폐기물 처분 시설은 어렵게 마련했지만, 고준위방사성폐기물인 사용후핵연료 처분 방안은 이제 겨우 준비 중에 있다. 사용후핵연료 처분 시설은 핀란드 등 소수의 국가에서 건설 중이지만, 원전 운영 국가들의 대부분이 비슷한 상황이다. 사후 처리 비용도 무시할 수 없다. ‘비용평가위원회’의 주기적 분석을 통해 적정한 수준의 처분 비용이 반영되고 있지만, 전체 비용이 크게 증가하고 있어 원전에 대한 경제성을 위협하고 있다. 폐기물 처분장 마련에 대한 전망이 어려워지면 원전은 지속 가능한 발전원이 될 수 없다.[53]

일본의 후쿠시마 원전사고 이후, 대한민국에서 원전 안전성에 대한 우려감은 더욱 높아지고, 원전에 대한 지역 주민의 수용 의사는 더 낮아지고 있으며, 경주 일원의 지진 발생으로 원전에 대한 지지도는 더욱 위축되었다. 이러한 문제점을 극복하기 위하여 원전 주변 해안 방벽 증축, 방사성 물질 여과 및 배기 설비 설치 등 원전 안전성 제고 노력과 설비 보강이 추진되고 있고, 내진 설계 기준도 2g에서 3g[54]로 강화되어 기존 원전 시설에 대한 보강 계획이 추진 중이다.

4. 2. 경직성 및 기타 문제

원전 건설기간은 대략 10년 정도이다. 신규건설이 제안되고, 설계⋅건설⋅시험운전⋅준공에 오랜 기간이 소요되어 미래의 상황변화에 유연한 대처가 어렵다. 원전건설이 시작되면 취소가 불가능하므로 과다설비의 원인이 되기도 하고, 일시적인 공사중단도 심각한 재무적 위기상황을 불러올 수 있다. 전 세계적으로 보아도 원래 계획대로 준공된 원전을 찾아보기 어려울 정도이다. 미국이나 일본과 같이 민간기업이 원전을 운영하는 나라들에서는 원전프로젝트의 자본조달비용이 상승하여, 원전의 경제성이 위협 받거나 상실되기도 한다.원전은 발전비용 중 고정비의 비중이 높고, 변동비의 비중은 아주 낮다. 따라서 정격용량으로 계속 가동하는 것이 경제적으로 유리하고, 운전의 안정성도 향상된다. 그러나 전체 전력시스템에 원자력이나 재생에너지 발전용량이 증가할수록 안정적인 계통운영이 어려워진다. 원전과 재생에너지는 경직전원이다. 또한 재생에너지는 간헐전원이기도 하다. 유럽, 일본, 미국의 일부 지역에서는 이미 재생에너지 발전량이 전력수요를 일시적으로 넘어서는 현상이 발생하고 있다. 이런 상황에서는 재생에너지 발전을 일시적으로 중단하거나, 전력망이 연계된 경우라면 전력을 외국으로 수출하는 방식으로 대처할 수 있다. 반대로 원전이 갑자기 고장나거나 재생에너지 발전이 중지되면, 빠른 시간 내에 대응할 수 있는 설비가 필요하다. 그렇지 못하면 전력수급에 차질이 발생한다. 이를 대비하여 백업전원이나 ESS(energy storage system, 에너지저장시스템) 등이 필요하다. 하지만 일정수준 이상의 원전이나 재생에너지 확보는 추가비용 발생의 원인이 된다.

방사성물질을 방출하는 원전폐기물은 안전하게 관리, 폐기되어야 한다. 중저준위폐기물 처분시설은 어렵게 마련했지만, 고준위방사성폐기물인 사용후핵연료 처분 방안은 이제 겨우 준비 중에 있다. 사용후핵연료 처분시설은 핀란드 등 소수의 국가에서 건설 중이지만, 원전 운영국가들의 대부분이 비슷한 상황이다. 사후처리비용도 무시할 수 없다. ‘비용평가위원회’의 주기적 분석을 통해 적정한 수준의 처분비용이 반영되고 있지만, 전체비용이 크게 증가하고 있어 원전에 대한 경제성을 위협하고 있다. 폐기물처분장 마련에 대한 전망이 어려워지면 원전은 지속가능한 발전원이 될 수 없다.

일본의 후쿠시마 원전사고 이후, 대한민국에서 원전안전성에 대한 우려감은 더욱 높아지고, 원전에 대한 지역주민의 수용의사는 더 낮아지고 있으며, 경주 일원의 지진발생으로 원전에 대한 지지도는 더욱 위축되었다. 이러한 문제점을 극복하기 위하여 원전 주변 해안방벽 증축, 방사성물질 여과 및 배기설비 설치 등 원전 안전성 제고 노력과 설비보강이 추진되고 있고, 내진설계 기준도 2g에서 3g[54]로 강화되어 기존 원전시설에 대한 보강계획이 추진 중이다.

5. 원자력 발전소 운영

## 운영 현황

대한민국의 원자력 발전소는 부산광역시 기장군의 고리원자력발전소, 경상북도 경주시의 월성원자력발전소, 전라남도 영광군의 한빛원자력발전소, 경상북도 울진군의 한울원자력발전소 4곳에서 운영되고 있다.[47] 각 발전소는 여러 기의 원자로를 보유하고 있어 유지보수 효율을 높이고 비용을 절감하는 효과가 있지만, 송전 효율은 상대적으로 떨어진다. 이러한 운영 방식은 주민 대책 비용 배분과 총액 억제를 가능하게 하여, 높은 설비 이용률(93.4%)과 저렴한 전력 공급(일본의 약 1/3 가격)을 실현하고 있다.

- 고리 1호기는 1978년 4월 29일 상업운전을 시작했으나 현재는 가동이 중단되었고, 폐쇄될 예정이다.

- 월성 1호기는 1983년 4월 22일 상업운전을 시작했으나, 현재는 가동이 중단되었다.

- 새울 3, 4호기는 각각 2024년 10월, 2025년 10월에 상업운전이 예정되어 있다.

- 신한울 2호기는 2024년 4월에 시운전 예정이며, 신한울 3, 4호기는 각각 2032년 10월, 2033년 10월에 건설될 예정이다.

## 운영 절차

원자력발전소의 운전 업무는 1개 조당 12명으로 구성된 교대근무를 통해 지속적으로 유지된다.[61] 교대근무 조별 5명은 주제어실에, 그 외의 인원은 현장에 배치된다.[61] 주제어실에는 운전팀장, 안전관리자, 원자로운전원, 터빈운전원, 송배전운전원 등 5명이 근무하며, 핵연료 장전 시에는 원자로조종감독자와 원자로조종사 면허 소지자 각각 1명 이상이 원자로 운전업무에 종사해야 한다.[61]

원자력발전소의 안전 확보를 위해 운전 시 반드시 지켜야 할 안전수칙을 기술한 문서인 운영기술지침서가 존재한다. 운전팀은 운영기술지침서에 규정된 내용을 지속적으로 확인, 감시, 점검하며 필요한 경우 대응조치를 취해야 한다.[61] 발전소가 안정적인 안전상태를 벗어난 과도상태가 발생하면 경보가 작동되고, 운전원은 원인을 찾아 제거하여 안정적인 상태로 복구한다. 안전계통작동설정치는 발전소 보호를 위해 정지 또는 안전방호계통이 자동 작동된 경우에 적용되며, 안전제한치는 설계기준사고 분석결과에 근거해 설정된 운전제한 값으로, 이 제한 값에 도달하면 즉시 발전소를 정지하고 원인을 파악해야 하며, 규제기관의 승인을 받아야 재가동이 가능하다.

원자로조종면허는 원자력 법규[62]에서 정하는 응시자격을 갖추고 국가가 실시하는 시험을 통과한 사람에게 발급되는 면허이다. 원자로조종감독자면허와 원자로조종사면허가 있으며, 발전용원자로 가압경수로형, 발전용원자로 가압중수로형, 연구용원자로 총 3종으로 구분된다.[61] 원자로조종면허 응시자격은 학력과 실무경력을 종합하여 부여되며[63], 필기와 실기 시험으로 나뉘어 진행된다. 면허 유지를 위해서는 3년마다 보수교육을 이수해야 한다.

원자력 발전소의 설비나 계통 등을 기동‧정지‧조작하는 방법과 직무 수행 요령을 기술한 문서를 운영절차서라고 한다. 모든 운전 조치는 운영절차서에 따라 수행해야 하며, 이는 인적 실수를 배제하고 운전 품질을 높이며, 규제요건 준수를 보장하기 위함이다.[61] 운영절차서는 관리절차서, 운전절차서, 중대사고 관리지침서로 구분된다. 비상운전절차서와 중대사고 관리지침서는 원자력발전소 사고 예방 및 비상상태 완화에 필요한 대처 절차와 지침을 담고 있으며, 규제기관의 검토를 받도록 규정하고 있다.

5. 1. 운영 현황

대한민국의 원자력 발전소는 부산광역시 기장군의 고리원자력발전소, 경상북도 경주시의 월성원자력발전소, 전라남도 영광군의 한빛원자력발전소, 경상북도 울진군의 한울원자력발전소 4곳에서 운영되고 있다. 각 발전소는 여러 기의 원자로를 보유하고 있어 유지보수 효율을 높이고 비용을 절감하는 효과가 있지만, 송전 효율은 상대적으로 떨어진다. 이러한 운영 방식은 주민 대책 비용 배분과 총액 억제를 가능하게 하여, 높은 설비 이용률(93.4%)과 저렴한 전력 공급(일본의 약 1/3 가격)을 실현하고 있다.- 고리 1호기는 1978년 4월 29일 상업운전을 시작했으나 현재는 가동이 중단되었고, 폐쇄될 예정이다.

- 월성 1호기는 1983년 4월 22일 상업운전을 시작했으나, 현재는 가동이 중단되었다.

- 새울 3, 4호기는 각각 2024년 10월, 2025년 10월에 상업운전이 예정되어 있다.

- 신한울 2호기는 2024년 4월에 시운전 예정이며, 신한울 3, 4호기는 각각 2032년 10월, 2033년 10월에 건설될 예정이다.

5. 2. 운영 절차

원자력발전소의 운전 업무는 1개 조당 12명으로 구성된 교대근무를 통해 지속적으로 유지된다.[61] 교대근무 조별 5명은 주제어실에, 그 외의 인원은 현장에 배치된다.[61] 주제어실에는 운전팀장, 안전관리자, 원자로운전원, 터빈운전원, 송배전운전원 등 5명이 근무하며, 핵연료 장전 시에는 원자로조종감독자와 원자로조종사 면허 소지자 각각 1명 이상이 원자로 운전업무에 종사해야 한다.[61]원자력발전소의 안전 확보를 위해 운전 시 반드시 지켜야 할 안전수칙을 기술한 문서인 운영기술지침서가 존재한다. 운전팀은 운영기술지침서에 규정된 내용을 지속적으로 확인, 감시, 점검하며 필요한 경우 대응조치를 취해야 한다.[61] 발전소가 안정적인 안전상태를 벗어난 과도상태가 발생하면 경보가 작동되고, 운전원은 원인을 찾아 제거하여 안정적인 상태로 복구한다. 안전계통작동설정치는 발전소 보호를 위해 정지 또는 안전방호계통이 자동 작동된 경우에 적용되며, 안전제한치는 설계기준사고 분석결과에 근거해 설정된 운전제한 값으로, 이 제한 값에 도달하면 즉시 발전소를 정지하고 원인을 파악해야 하며, 규제기관의 승인을 받아야 재가동이 가능하다.

원자로조종면허는 원자력 법규[62]에서 정하는 응시자격을 갖추고 국가가 실시하는 시험을 통과한 사람에게 발급되는 면허이다. 원자로조종감독자면허와 원자로조종사면허가 있으며, 발전용원자로 가압경수로형, 발전용원자로 가압중수로형, 연구용원자로 총 3종으로 구분된다.[61] 원자로조종면허 응시자격은 학력과 실무경력을 종합하여 부여되며[63], 필기와 실기 시험으로 나뉘어 진행된다. 면허 유지를 위해서는 3년마다 보수교육을 이수해야 한다.

원자력 발전소의 설비나 계통 등을 기동‧정지‧조작하는 방법과 직무 수행 요령을 기술한 문서를 운영절차서라고 한다. 모든 운전 조치는 운영절차서에 따라 수행해야 하며, 이는 인적 실수를 배제하고 운전 품질을 높이며, 규제요건 준수를 보장하기 위함이다.[61] 운영절차서는 관리절차서, 운전절차서, 중대사고 관리지침서로 구분된다. 비상운전절차서와 중대사고 관리지침서는 원자력발전소 사고 예방 및 비상상태 완화에 필요한 대처 절차와 지침을 담고 있으며, 규제기관의 검토를 받도록 규정하고 있다.

6. 원자력 발전소 건설

6. 1. 건설 절차

원자력발전소 건설은 전력수급기본계획에 따른 연도별 발전소 건설계획을 기준으로 진행된다. 입지 소요 전망 및 확보 시기를 검토하고, 발전소 준공 155개월 전부터 지점 및 환경 조사를 시작한다. 부지는 지질이 견고한 암반 지역, 인구 밀집 지역에서 5km 이상 떨어진 곳, 지형 및 지질 등이 발전소 건설에 적합한 곳 중에서 자연환경 훼손을 최소화하도록 관계 법령과 절차에 따라 선정한다.사업자(한국수력원자력)는 전원개발에 관한 특례법에 의거, 전원개발사업 실시계획승인 신청서와 관계 서류를 정부(산업통상자원부)에 제출한다. 정부는 해당 지방자치단체장의 의견을 수렴하고 관계 부처와 협의하여 전원개발사업 실시계획을 승인·고시한다. 지방자치단체장이 실시계획 승인 내용 사본을 받아 토지 소유자 및 이해 관계자에게 열람·공고하면 실시 계획 승인이 완료된다.

건설 허가는 사업자에게 필요한 절차로, 안전 심사 결과를 토대로 원자력안전위원회에서 원자로 시설의 건설을 허가한다. 건설 허가 신청 시 '건설허가신청서'와 첨부 서류인 '방사선환경영향평가서'를 제출해야 한다. 환경부, 한국원자력안전기술원 등의 심사 결과를 토대로 원자력안전위원회에서 심의·의결을 거쳐 건설 허가 여부를 결정한다. 건설 허가 심사는 관련 규제 요건 및 기술 기준에 부합하도록 원자로 시설의 부지 및 예비 설계에 대한 안전성을 확인하고, 원자력발전소 전반 계통에 대한 종합적인 안전성을 평가한다. 또한 환경 영향 및 그 영향의 최소화를 위해 제시된 방안을 평가하며, 대상 지역 주민의 의견을 수렴한 내용이 환경영향평가서나 방사선환경영향평가서에 반드시 포함되어야 한다. 사업자는 최초 콘크리트 타설 이전에 승인을 취득해야 하며, 원전 설계의 안전성이 확보되기 전에는 건설에 착수할 수 없다.

안전 심사는 관련 규제 요건 및 기술 기준에 부합하는 원자로 시설의 안전성 확보 여부를 확인하는 심사이다. 원자력발전소 건설 및 운영에 따른 인근 지역 환경 영향을 평가한다.

일반 환경 분야는 환경부의 '환경영향평가서 작성 등에 관한 규정(환경부 고시 2013-171호)'에 따라 환경영향평가 협의회의 심의를 통해 평가 항목, 범위 등을 결정하여 환경영향평가서를 작성한다. 환경영향평가서는 발전소 건설 및 운영으로 주변 환경에 미치는 자연생태환경, 수환경, 생활환경 등을 평가하고 필요한 저감 대책을 수립하기 위한 문서이다.

방사선 환경 분야는 원자력안전법 제10조 제2항에 따라 '원자력이용시설 방사선환경영향평가서 작성 등에 관한 규정(원자력안전위원회 고시 2014-11호)'에 의거, 발전소 건설, 운영 및 사고 등으로 인한 방사선환경영향평가서를 작성한다. 방사선환경영향평가서는 원전 건설, 운영 및 사고로 발생되는 방사선 또는 방사능이 주변 환경에 미치는 영향을 평가하기 위한 문서이다. 방사선환경영향평가는 원전 건설 및 운영에 따른 환경 변화 여부를 판정하는 기준으로 이용되며, 방사성 물질 또는 이에 오염된 물질에 의해 인체, 물체 및 공공의 위해 방지에 지장이 없다는 것을 입증하는 평가이다. 또한 방사선 및 방사능에 의한 주변 환경 영향을 최소화하기 위한 저감 대책을 수립해야 한다.

6. 2. 입지 조건

대한민국의 원자력 발전소 입지는 원자력안전법령에 따라 규제 기준을 고려하여 선정된다.[57]- 지진 또는 지각 변동 가능성이 희박한 곳이어야 한다.[57]

- 방사성 물질 누출 사고 발생 시 주민 대피 등 적절한 조치가 가능한 지역이어야 한다.[57]

- 방사성 물질의 대기 중 확산 및 희석 특성이 기준에 적합해야 한다.[57]

- 저수지 또는 댐 유실, 하천 범람 등에 영향을 받지 않아야 하며, 주변 수중 환경에 영향이 없어야 한다.[57]

- 항공기 추락, 위험물 관련 사고 등의 영향이 없어야 한다.[57]

- 해일, 태풍, 홍수, 폭설, 폭우 등의 자연재해 가능성이 없어야 한다.[57]

일반적인 입지 조건은 다음과 같다.[57]

- 충분한 용지 확보가 가능해야 한다. (100만kW급 원전 6기 기준, 약 220만m2 소요)[57]

- 공업용수와 냉각수 공급이 용이해야 한다. (100만kW급 원전 6기 기준, 공업용수 12,000m3/일, 냉각수 1,300,000m3/시간 필요)[57]

- 대형 선박(2,000톤 규모) 접안이 가능한 수심(7m 이상)을 확보해야 한다.[57]

- 전력 소비 중심지와 가까워 송전 및 계통망 구성이 용이해야 한다.[57]

- 부지 진입 및 건설 자재, 기자재 운반이 용이해야 한다.[57]

6. 3. 설계

원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙(원자력안전위원회 규칙 제17호) 제13조(외적 요인에 관한 설계기준)에서는 안전에 중요한 구조물, 계통 및 기기는 지진, 태풍, 홍수, 해일 등과 같이 예상 가능한 자연현상의 영향에 의하여 그 안전기능이 손상되지 않도록 설계하여야 한다고 규정하고 있다. 따라서 시설의 설계 단계에서 원자력시설 부지에서 발생이 예상되는 자연재해(지진, 태풍, 해일 등)별 영향을 고려해야 하며, 변수(지반가속도, 풍속, 해수위 등)의 종류와 그 크기도 함께 예상해 시설이 안전하도록 설계하여야 한다.이를 위해 지질, 지진 및 지반공학 분야에서는 지형, 지질, 지질구조, 층서, 지사, 지체구조 및 지진활동도 등에 대하여, 부지반경 320km 이내의 지역은 광역적 특성을 조사·분석하여야 하고, 부지반경 8km 이내의 지역은 세부 정밀조사를 실시하여야 한다. 기상, 수문 및 해양 분야에서는 원자로시설의 부지선정 및 안전설계에 필요한 지역기후 특성, 국지기상 특성, 부지기상특성, 방사성물질의 대기방출에 의한 확산특성 등을 조사, 평가하여야 한다.

내진설계안전관련 시설물의 내진설계를 위한 세부 절차와 방법은 <경수로형 원자력발전소 규제기준 및 규제지침>과 <경수로형 원자력발전소 안전심사지침서>에 구체적으로 제시되어 있다. 내진설계 시 적용하는 입력지진의 크기는 최대 지진가속도의 크기, 설계응답스펙트럼(설계응답스펙트럼은 지진동의 진동수 특성을 대략적으로 나타내 줌), 지진의 지속시간 등을 이용하여 정의한다. 설계지진은 해당 부지의 역사지진 및 계기지진기록과 여러 가지 지진동 특성(지진활동도, 부지와 부근지역의 지질 및 지체구조학적 특성, 지질구조 또는 지체구조구와 지진활동도와의 관계, 최대 잠재지진, 부지에서의 지진파 전달특성 등)을 조사·분석하여 결정한다. 신고리3‧4호기 이전까지는 설계기준지진을 0.2g(g는 중력가속도)으로 정하였으나, 신고리3‧4호기부터는 해외수출 등을 고려하여 0.3g로 상향 조정하였다. 지진응답해석에 필요한 요소는 안전안전심사지침서 및 규제지침을 참고한다. 지진응답 해석으로부터 얻어진 지진응답(변위, 가속도, 부재력 등)을 다른 하중들에 의한 응답과 조합하여 구조물 또는 기기가 고려하는 하중에 대한 저항력을 가지도록 실제 내진설계를 진행하며, 내진검증을 통해 지진하중을 받는 기기의 구조적 건전성(structural integrity)과 작동성(operability)을 확인한다.

7. 자연재해 대책

7. 1. 지진 대응

대한민국의 원자력 발전소 부지 및 주요 건물에는 관련 규정에 따라 지진 발생을 상시 감지하고 대응하기 위한 지진감시설비가 구축되어 있다. 이 설비는 지진동 기록 시작 설정 값(0.01g, g는 중력가속도) 이상의 지진 발생 시 신속하게 대응하고, 원전 설비의 지진 영향 평가를 위한 자료를 확보한다. 지진감시설비는 원전별로 독립적으로 구성되며, 시간이력가속도계와 지진스위치 등의 계측기, 지진파 기록 장치와 지진파 분석 컴퓨터 등의 제어반, 제어반 경보등과 발전소 주제어실 경보창 등의 경보 시스템을 포함한다.지진계측기에 의해 0.01g 이상의 지진동이 감지되면, 발전소 지진동보시스템을 통해 원자력안전위원회 주재관, 지역 주민 및 유관기관, 발전사업자 본사 담당자 등에게 지진 발생이 통보된다. 또한 다음과 같은 조치가 취해진다.

0.1g 이상의 지진동이 감지되면(지진계측자료 분석 결과 운전기준지진 초과 판정, 4시간 이내), 비정상운전절차에 따라 발전소를 안전하게 정지시킨 후 방사선비상계획서에 따라 비상 발령 및 후속 조치를 취한다. 지진동이 0.18g 이상이면 자동 정지한다(신형 원자로는 0.27g).

운전 정지 후에는 다음과 같은 후속 조치가 수행된다.

지진 발생 시 지진기록장치 동작 신호가 발생하거나 운전기준지진 초과로 원전 운전이 정지되면 4시간 이내에 원자력안전위원회에 보고하고 언론 및 인터넷에 관련 정보를 공개한다.

7. 2. 지진 해일 대비

지진해일은 기상학적 현상이 아닌 해저 지진, 화산 폭발 또는 해저나 해안의 대규모 지반 활동 등에 의해 해양이나 호수에서 발생하는 일련의 파랑 작용으로 정의된다. 지진해일은 장파로서 전파 속도가 매우 빠르기 때문에 파형의 큰 변화 없이 매우 먼 거리를 전파할 수 있다. 따라서 태평양과 같은 대양에서 지진해일이 발생하면 주변 지역은 물론 멀리 떨어진 지역에서도 피해를 입을 수 있다.대한민국 원전이 위치하고 있는 한반도 해안에 영향을 미칠 수 있는 지진해일이 발생 가능한 해역으로는 동해 북동부 지역(동해 동연부, 북미판과 태평양판의 가상 경계)의 해저 활성 단층을 비롯하여 서해, 한반도 남동 해상, 그리고 일본 남서 제도 주변을 들 수 있다. 따라서 해안에 건설되는 원자력 발전소에 대해서는 계획 단계에서 그 부지의 내진성 평가와 함께 지진해일에 대한 안전성 평가도 해야 할 필요가 있다. 원자력 발전소의 홍수 요인을 고려한 설계 지침으로 <원자로 시설 부지의 수문 및 해양 특성에 관한 조사․평가 기준(원자력안전위원회고시 제2014-26호)>이 있다. 이 기준에서는 수치 모델을 이용하여 지진해일을 분석‧조사할 때의 기본적 항목을 규정하고, 모델의 적합성, 부지에의 적용성을 입증할 것과 최대 수위, 최저 수위에 대해 부지의 안전성을 평가할 것을 명시하고 있다.

지진해일에 대한 원전의 안전성 확보는 크게 두 가지 관점에서 살펴볼 수 있다. 첫째는 지진해일의 처오름에 의한 부지의 범람과 해안 인접 시설의 침수 가능성을 평가하여 발전소의 안전성을 확보하도록 하는 것이고, 둘째는 처내림에 대한 해수 취수 펌프의 취수 능력을 확보하는 것이다.

또한, 가동 중인 원전은 지진의 경우와 마찬가지로 기상청의 지진 해일 경보 시스템을 통해 지진 해일이 원전 시설에 도달하기 전에 지진 해일 내습 정보를 통보받아 설비 보호 등 사전 대응을 수행한다.

7. 3. 후쿠시마 원전 사고 후속 조치

후쿠시마 원전사고는 원자력발전소에서 대규모 지진 또는 지진해일 발생 시, 비상전력계통 및 최종 열제거설비 기능의 중요성을 일깨워 준 사고였다. 이에 대한민국은 원자력 안전의 기반인 심층방어의 취약점을 다양한 관점에서 보강하였다.먼저 자연재해에 의한 초기사건 발생(지진 및 쓰나미)에 대한 설계보강을 비롯해, 해안방어벽을 넘어오는 쓰나미로 인한 부지 침수에 대비하여 원전안전에 중요한 핵심설비들의 침수방지설비, 그리고 비상전력공급시설의 침수에 대비한 별도의 독립된 이동전력설비(이동형 비상발전기), 사용후연료저장조 냉각기능 상실 시 대책 확보 등 심층방어를 강화하는 여러 가지 조치를 수행하였다. 이동형 비상발전기는 비상디젤발전기가 침수됐을 경우에 대비해 최대 200시간 연속 전원 공급이 가능한 3200kW급 발전기로, 차량에 장착돼 평소 침수 예방을 위해 부지가 높은 곳에서 대기하고 있다가 비상시 출동해 원전에 전력을 공급하는 역할을 한다.

또 방파제를 보강하였고, 비상전원을 추가로 확보하여 높은 위치에 설치하였으며, 주요 안전설비들이 위치한 건물은 침수가 되지 않도록 보강하는 등 비상전원과 비상노심냉각이 가능하도록 조치를 취하였다.

또한, 노심 용융과 같은 중대사고 시 발생하는 수소가 격납건물 내에서 폭발하지 않도록, 피동수소제거장치가 추가 설치되었다. 이러한 다양한 조치에도 불구하고 노심이 용융되고 격납건물의 압력이 높아지는 경우, 건전성이 상실되는 것을 막기 위한 추가조치로, 모든 원전에 격납건물배기필터계통을 2020년까지 모든 원전에 추가로 설치하는 계획이 진행되고 있다.

대한민국 원자력발전소와 일본 후쿠시마 원자력발전소의 차이점은 첫째 원자로 종류이다. 대한민국의 원자력 발전소는 대부분 분리, 폐쇄형 설계구조인 가압경수로인 반면, 후쿠시마 원전은 일체형 구조인 비등경수로이다.

비등경수로는 원자로 내의 냉각수 비등(Boiling)에 의해 생성된 증기가 직접 터빈 발전기를 돌리는 방식으로, 원자로 계통의 압력(약 70kg/cm²)이 낮고, 비등 시 생성되는 기포의 반응계수로 인해 가압경수로에서 원자로 출력제어에 사용하는 붕산을 사용하지 않아, 구조물의 부식 정도가 감소하며, 가압경수로에서 해야 하는 증기발생기 세관 점검·정비가 필요 없으므로 작업자의 방사선 피폭이 적을 수 있다.

그러나 비등경수로의 경우, 증기발생기가 없으므로, 출력 운전 중 원자로 격납건물 외부에 위치한 터빈 발전기 계통에 대해, 방사선 피폭 관리가 필요하다. 특히 2011년 후쿠시마 사고에서 보듯이 원자로 냉각재를 사용하는 1차계통과 터빈 발전기가 있는 2차계통과의 경계 차단설비인 증기발생기가 없음으로 인해, 사고 시 방사성물질 차단에 어려움이 있었다. 또 설계적으로 원자로 격납건물(후쿠시마 Mark-I형)의 체적이 작아 사고 발생 시 그 압력을 견디는 능력이 상대적으로 낮다.

두 번째 차이점은 대한민국 원전은 지진해일로 인해 전기가 끊기더라도 증기발생기를 이용한 원자로심의 냉각이 가능하다는 점을 들 수 있다. 설령 냉각기능이 상실되어 원자로에서 다량의 수소가 발생, 원자로 건물로 나오더라도, 원자로 건물의 내부 부피가 일본 후쿠시마 원자로 노형의 5배나 되고, 전원 없이 작동되는 수소제거설비가 설치되어 있어 원자로 건물의 수소폭발 가능성은 거의 없다.

체르노빌의 경우 핵연료의 출력 발생을 위해 흑연을 사용하는 흑연감속비등경수형 원자로로서, 사고 당시 원자로의 고온에 의해 야기된 흑연 발화에 의한 원자로 폭발이 있었으며, 원자로 격납건물이 취약하여 방사성물질을 포함한 폭발 비산물이 직접 환경으로 확산되었다.

동일한 가압경수로형인 미국 스리마일 아일랜드(TMI) 원자력발전소 사고 시에는 내부 수소폭발이 발생하였지만, 견고하고 큰 원자로 격납건물은 사고 기간 중의 압력상승 등을 견뎌 환경으로 방사성물질 방출을 소량으로 제한하였다. 대한민국 원자력 발전소의 원자로 격납건물은 120센티 두께의 철근 콘크리트로 설계되었다.

8. 원전 현황

대한민국은 현재 고리, 새울, 월성, 한빛, 한울 등 5곳의 원자력 발전소에서 원자로를 운영하고 있다.[12] 각 발전소 부지에는 여러 기의 원자로가 설치되어 있으며, 새울과 한울에는 추가 원자로 건설 계획이 있다. 이처럼 여러 기의 원자로를 한 부지에 배치하는 방식은 유지보수 효율을 높이고 비용을 절감하는 효과가 있지만, 계통 효율은 떨어진다.[64]

월성의 원자로 6기 중 4기는 캐나다에서 설계한 가압중수로(CANDU)이다. 2013년에는 지역 어민들의 요청에 따라 한국수력원자력이 영광 원전을 한빛 원전으로, 울진 원전을 한울 원전으로 명칭을 변경하였다.[12]

2014년에는 한울에 APR-1400 원자로 2기(신한울 3, 4호기)를, 영덕군에 2기의 원자로를 건설하는 합의가 체결되었다.[13] 영덕군에 건설될 예정이었던 원전은 천지[14]로 명명될 예정이었으며, 영덕읍 노물리, 매정리, 석리 마을 부지에 건설될 계획이었다.[15] 그러나, 천지 건설은 취소되었다.[14][15]

2017년 박근혜 대통령 탄핵 이후 대통령 선거에서 문재인은 새로운 원자로 건설을 하지 않겠다고 공약했다. 문재인 대통령 취임 후, 2017년 7월 신고리 5, 6호기 건설이 중단되었으나, 건설 재개 여부를 평가하기 위한 독립적인 위원회의 시민 의견 청취 결과에 따라 2017년 10월 건설 재개가 결정되었다.[17]

9. 원전 수출

2009년 12월 27일 한국은 아랍에미리트에 1400MW급 원전(APR-1400) 4기를 건설하는 역대 최대 해외공사수주이자, 최초의 원전 수출 계약을 체결했다.[65][66][67] 발전소의 설계, 구매, 시공 등 건설부문 계약금액만 200억 달러에 이르며, 원전 건설 후 60년 가동기간 중 운전과 정비 등 운영지원 부문에서도 추가 수주가 필요한 단일 수출로는 최대규모이다. 한국 정부가 200억 달러로 발표한 UAE 원전수주액이 실제로는 230억 달러에 육박할 것으로 알려졌다.[https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=001&aid=0003048768]

원전 수주는 발전소가 준공 되더라도 핵연료를 비롯해 원전 가동에 필요한 다양한 기기부품의 수출이 이어져, 지속적인 수익을 창출할 수 있고, 우수한 인력을 수출할 수 있다. UAE 원전사업은 한국전력이 주계약자로서 사업을 총괄 수행하고 있으며, 향후 장기적인 운영파트너로서 동사업에 UAE원자력공사(ENEC)와 합작투자로 참여하고 있다. 또한 국내 기업들이 설계(한국전력기술), 제작(두산중공업), 시공(현대건설/삼성물산), 시운전 및 운영지원(한국수력원자력) 등 사업 전반에 걸쳐 참여하고 있다.

한국은 UAE 원전사업을 수주함으로써 세계 6번째로 상용원전 수출국으로 부상했다. 특히 UAE 원전수출은 현재 세계적으로 원전산업을 선도하고 있는 프랑스 아레바사 및 미국 GE사와 일본 히다치사 컨소시엄과 경합 끝에 얻은 성과로, 한국형 원전의 우수성을 세계적으로 인정받았다는 데 큰 의미가 있다. 이것으로 한국은 1978년 상업형 원전인 고리 1호기를 외국 기술로 도입하여 가동한 이후 31년 만에 우리 기술로 원전을 수출하는 나라가 되었으며, 1958년 원자력 연구를 시작한지 반세기만에 세계 원자력 시장에서 미국, 프랑스 등의 원자력 선진국과 당당하게 경쟁할 수 있는 원자력 수출국이 되었다.

2010년 3월 30일 요르단에서, 한국 최초의 연구용 원자로 수출 계약을 정식 체결했다.[68] 요르단 수도 암만 북쪽 70km 이르비드(Irbid)에 있는 요르단과학기술대학교(JUST)에 2014년까지 열출력 5MW급 개방수조형 다목적 원자로와 동위원소 생산시설 등을 건설하는 사업으로, 한국원자력연구원·㈜대우건설 컨소시엄이 2016년 12월7일에 준공식을 가졌다. 건설비는 1500억원이며, 원자로 운전 요원 20명은 하나로에서 현장실습 훈련 등 5주간의 훈련을 받는다.

연구용 원자로 기술 수출뿐만 아니라, 요르단의 원자력연구개발을 수행할 인력 양성에도 기여해, 2012년부터 요르단원자력위원회 (JACE)등으로부터 위탁받은 젊은 요르단 과학자들의 교육 훈련도 실시하였다. 교육 훈련을 마친 요르단 과학자들은 JRTR의 운전과 원자로 유지 보수, 방사선 안전관리와 동위원소 생산 등을 담당하게 된다. JRTR은 중성자를 이용한 기초과학 연구와 신물질 개발, 의료 및 산업용 방사성 동위원소 생산, 핵연료와 원자로 구조재 등 원자력재료의 안전성 및 건전성 조사시험 등을 수행할 계획이다.

연구용 원자로 '오이스터'의 원자로 출력 증강 및 냉중성자 연구 시설을 설치하는 사업으로 2015년에 계약을 체결하였다.

2015년 9월에는 사우디아라비아와 스마트원자로 기술 수출 계약을 체결 하였다.[69]

2010년 6월 15일 터키 대통령이 국빈방문하여 정상회담을 가진 후, 양국이 원전계약에 대한 MOU를 체결했다. 한국은 터키 시노프 원전 2기에 대한 수의계약을 체결할 것으로 알려졌으나, 실패하였다.[https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=003&aid=0003291295] 원전수주 금액은 약 100억달러(약 12조원)이며, UAE에 수출키로 한 것과 동일모델인 1400㎿급 한국형원전(APR-1400) 2기를 공급하려고 한다.[https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=081&aid=0002089768] 최초의 APR-1400은 신고리3호기로 2013년에 완공예정이다. 2007년 11월 28일 착공한 신고리 3·4호기는 국내 최초의 140만㎾급 대용량 신형 원전으로 7년간 총 5조7330억원의 사업비가 투입돼 오는 2013년 9월과 2014년 9월에 각각 준공된다.[https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0000364278]

10. 원자력 관련 단체

한국원자력연구원(KAERI)은 정부 지원 연구 기관이다. 한국전력기술(KOPEC)은 원자력 발전소의 설계, 엔지니어링, 조달 및 건설을 담당한다. 한국원자력안전기술원(KINS)은 원자력 안전 규제 기관의 역할을 한다. 한국원자력통제기술원(KINAC)은 원자력 안보 및 비확산 규제 기관의 역할을 한다.

한국수력원자력(KHNP)은 한국 유일의 전력회사였던 한국전력공사(KEPCO)가 2001년 분할된 후 KEPCO의 원자력 부문을 인수했다.

두산중공업은 AP1000형 원자로를 중국에 건설하는 과정에서 원자로압력용기·증기발생기·일체형원자로용기개(IHP)를 공급했다.

한국원자력환경공단(KRMC)는 2009년에 설립된 폐기물 관리 사업자이다. 월성원자력환경관리센터를 운영한다.

11. 반핵 운동

대한민국의 반핵 운동은 환경 단체, 종교 단체, 노동 조합, 협동조합 및 전문 협회 등으로 구성되어 있다. 2011년 12월, 정부가 두 곳의 새로운 원전 부지를 선정했다고 발표한 후 서울과 다른 지역에서 시위가 벌어졌다.[33]

2012년 1월, 동해안 반핵 공동행동이 결성되었다. 이 단체는 원자력 발전에 반대하며 삼척과 영덕의 새로운 원전 건설 계획과 월성 및 고리의 기존 원전 폐쇄를 요구하고 있다.[34]

같은 달, 22개의 대한민국 여성 단체가 핵 없는 미래를 위한 호소문을 발표했다. 여성들은 2011년 3월 발생한 후쿠시마 원전 사고 이후 인명 피해, 환경 오염, 식량 오염 등 방사능의 파괴적인 힘을 목격하며 엄청난 위기감을 느낀다고 밝혔다.[35]

한국녹색연합 최열 공동대표는 "3·11 사고는 원전이 안전하지 않다는 것을 증명했다"고 말했다.[36] 최 대표는 후쿠시마 사고 속에서 대한민국의 반핵 여론이 높아지고 있으며, 대한민국이 대통령 선거를 앞두고 있어 2012년에 핵 정책을 전환할 가능성이 있다고 말했다.[36] 2014년, 서울대학교 원자핵공학과 교수는 "국민들은 원전에 대한 신뢰를 완전히 상실했다"고 말했다.[5]

12. 원자력 국민 인식

한국원자력문화재단이 2016년 실시한 원자력 국민인식 조사[55]에 따르면, 원자력 종합인식도는 61.5점으로 나타났다. 원자력 종합인식도는 원자력 발전의 필요성, 안전성, 국가적 혜택, 개인적 혜택, 환경친화성 등 5가지 요인의 점수에 중요도를 반영하여 계산했다.

조사 결과, ‘국가적 혜택’(69.1점), ‘원자력발전 필요성’(67.8점), ‘개인적 혜택’(67.0점), ‘환경친화성’(58.1점), ‘원자력발전 안전성’(56.6점) 순으로 나타나 ‘안전성’에 대한 점수가 가장 낮았다. 반면, ‘원자력 안전성’의 중요도 비중은 55.3%로, 다른 요인보다 종합인식도에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

원자력 발전에 대한 태도를 의미하는 ‘발전수용 태도[56]’는 50.9점이었으며, 신뢰 정도는 ‘기술 수준 신뢰’(60.9점), ‘사업자에 대한 신뢰’(57.8점), ‘정부에 대한 신뢰’(52.8점) 순이었다.

2016년 9월 12일 발생한 경주 지진으로 인해 원자력발전에 대한 인식이 부정적으로 변화했다는 응답이 전국적으로 38.9%였으며, ‘부산/울산/경남’ 지역에서는 74.1%로 나타나 지진을 경험한 지역의 인식 변화가 컸다.

발전원별 선호도 조사에서는 대부분의 분야에서 신재생에너지가 가장 높게 나타났다. 원자력은 ‘저렴한 전기 생산방식’에서 1위를 기록하였다.

2015년 조사와 비교했을 때, ‘원전이 안전하다’는 응답은 12.5% 포인트 상승한 52.6%였다. 이는 후쿠시마 원자력 발전소 사고 이후 처음으로 과반을 넘은 결과로, 2016년 경주 지진을 계기로 원전 안전 관련 정보가 많아짐에 따라 인식 변화가 생긴 것으로 해석된다.

13. 더 읽어보기

- 세계원자력협회 (WNA)의 [http://world-nuclear.org/info/inf81.html 한국의 원자력] 정보 자료 (2012년 2월)

- 국제원자력기구 (IAEA)의 원자로 정보 시스템 (PRIS) [https://web.archive.org/web/20120506210033/http://pris.iaea.org/Public/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=KR 대한민국] 정보 (2012년 5월 6일 확인)

- [https://purl.fdlp.gov/GPO/gpo41311 미국 대통령에게 2016년 3월 19일까지 미국 정부와 대한민국 정부 간의 원자력의 평화적 이용에 관한 협력 협정 기간을 연장할 권한을 부여하기 위한 법안: 보고서 (H.R. 2449에 대한 첨부 보고서) (의회 예산처의 비용 추정 포함)] (미국 하원 외교위원회)

참조

[1]

웹사이트

지표서비스 {{!}} e-나라지표

https://www.index.go[...]

2024-11-11

[2]

웹사이트

Seoul's nuclear solution

http://gulfnews.com/[...]

2012-02-24

[3]

웹사이트

Nuclear Power in Korea

http://world-nuclear[...]

World Nuclear Association (WNA)

2012-02-23

[4]

뉴스

Nuclear to remain Korean mainstay

http://www.world-nuc[...]

World Nuclear News

2013-12-12

[5]

뉴스

South Korea cuts target for nuclear power

http://www.ft.com/cm[...]

2014-01-19

[6]

서적

Statistical Review of World Energy

https://www.bp.com/c[...]

BP

2024-06-01

[7]

뉴스

Nuclear new build - where does it stand today?

http://www.neimagazi[...]

Nuclear Engineering International

2018-02-12

[8]

뉴스

Korea's nuclear phase-out policy takes shape

http://www.world-nuc[...]

World Nuclear News

2018-02-12

[9]

뉴스

South Korea confirms energy policy favouring renewables

https://www.neimagaz[...]

Nuclear Engineering International

2020-05-20

[10]

웹사이트

South Korea increases expected contribution of nuclear power : Nuclear Policies

https://www.world-nu[...]

2023-01-13

[11]

웹사이트

South Korea Power Plan Eyes Nuclear, Renewables as Demand Surges

https://www.bloomber[...]

2024-06-01

[12]

뉴스

Korean nuclear plants renamed

http://www.world-nuc[...]

2014-11-24

[13]

뉴스

Sites agreed for four more South Korean reactors

http://www.world-nuc[...]

2014-11-24

[14]

뉴스

KHNP to review legality of early closure of Wolsong-1 reactor

http://english.yonha[...]

2018-01-24

[15]

뉴스

Another community to hold a referendum on hosting a nuclear plant

http://english.hani.[...]

2018-01-05

[16]

뉴스

Bitter Debate Over Nuclear Power Simmers in Rural South Korea

https://www.nytimes.[...]

2018-01-05

[17]

뉴스

South Korea Will Resume Reactor Work, Defying Nuclear Opponents

https://www.nytimes.[...]

2018-01-05

[18]

웹사이트

Stopping Korea from Going Nuclear, Part II

https://nsarchive.gw[...]

National Security Archive

2018-08-17

[19]

뉴스

Why is the U.A.E. nuclear plant deal so important?

http://joongangdaily[...]

2010-01-09

[20]

뉴스

Abu Dhabi power plant will have higher safety standards

http://www.thenation[...]

2010-01-25

[21]

뉴스

SKorea unveils test reactor in search of limitless energy

http://news.smh.com.[...]

2007-09-15

[22]

뉴스

Korea a Step Closer to Ultimate Energy Source

https://www.koreatim[...]

2008-07-15

[23]

뉴스

KL and Seoul to work together on Nuclear Energy

http://thestar.com.m[...]

2010-12-11

[24]

웹사이트

South Korea's Global Nuclear Ambitions

http://japanfocus.or[...]

2010-03-23

[25]

웹사이트

Korea reconfirms strong support for nuclear power

https://web.archive.[...]

2011-10-22

[26]

뉴스

South Korea shuts nuclear reactors, warns of power shortages

http://articles.time[...]

2012-11-06

[27]

뉴스

South Koreans to ponder where to store nuclear waste

https://web.archive.[...]

2012-11-21

[28]

웹사이트

Loss of shutdown cooling due to station blackout during refueling outage

http://www-news.iaea[...]

IAEA

2012-11-06

[29]

뉴스

New component issues idle Korean reactors

http://www.world-nuc[...]

World Nuclear News

2013-06-07

[30]

뉴스

Recabling delays Shin Kori start ups

http://www.world-nuc[...]

World Nuclear News

2013-11-15

[31]

뉴스

Indictments for South Korea forgery scandal

http://www.world-nuc[...]

World Nuclear News

2013-10-14

[32]

뉴스

General Assembly adopts landmark resolution on artificial intelligence

https://www.weforum.[...]

2024-04-22

[33]

웹사이트

Anti-nuclear movement growing in Asia

http://www.csmonitor[...]

2012-01-27

[34]

웹사이트

Dioceses set up anti-nuclear group

http://www.cathnewsi[...]

2012-01-16

[35]

웹사이트

"We want a nuclear-free peaceful world" say South Korea's women

http://womennewsnetw[...]

2012-01-13

[36]

뉴스

Fukushima puts East Asia nuclear policies on notice

http://www.japantime[...]

2015-02-03

[37]

웹사이트

RESEARCH REACTOR: A POWERHOUSE OF NUCLEAR TECHNOLOGY IN KOREA

https://www-pub.iaea[...]

2023-05-05

[38]

웹사이트

RESEARCH REACTOR: A POWERHOUSE OF NUCLEAR TECHNOLOGY IN KOREA

https://www-pub.iaea[...]

2023-05-05

[39]

웹사이트

IAEA Research Reactors - AGN 201 SUWON

http://www-naweb.iae[...]

2023-05-05

[40]

웹사이트

South Korea’s Global Nuclear Ambitions

http://japanfocus.or[...]

2010-03-23

[41]

웹사이트

トリチウムって何?ALPS処理水

https://www.meti.go.[...]

経済産業省

2023-11-28

[42]

뉴스

Why is the U.A.E. nuclear plant deal so important?

http://joongangdaily[...]

JoongAng Ilbo

2010-01-09

[43]

간행물

KEPCO wins UAE civil nuclear bid

http://www.neimagazi[...]

Nuclear Engineering International

2010-01-19

[44]

웹사이트

https://web.archive.[...]

[45]

간행물

脱原発宣言 新規建設計画を全て白紙に=韓国大統領

http://japanese.yonh[...]

聯合ニュース

2017-07-07

[46]

간행물

尹大統領 脱原発政策廃止の公約履行=新ハヌル原発の建設再開

https://jp.yna.co.kr[...]

聯合ニュース

2023-06-05

[47]

이미지

http://joongangdaily[...]

[48]

웹사이트

고리원자력발전소의 경우

http://www.khnp.co.k[...]

[49]

웹인용

한국수력원자력 일반현황

https://npp.khnp.co.[...]

2024-03-10

[50]

뉴스

원자력 거물 잇따라 방한..수출국되니 위상 달라졌네

https://news.naver.c[...]

이데일리

[51]

뉴스

원전이 핵폭탄급 살상무기로 돌변? NO!…문제는 방사능 오염

https://news.naver.c[...]

매일신문

2011-03

[52]

기타

[53]

기타

[54]

기타

[55]

기타

[56]

기타

[57]

간행물

Nuclear Power Note 2015

산업통상자원부. 한국수력원자력(주)

[58]

웹인용

한국전력거래소 전력수급계획

http://www.kpx.or.kr[...]

2017-04-16

[59]

웹인용

한국전력거래소/전력수급기본계획

http://www.kpx.or.kr[...]

2017-04-16

[60]

기타

[61]

법률

[62]

법률

[63]

법률

[64]

뉴스

'한국형 원전'신고리 4호기 상업운전 개시

https://www.ulsanpre[...]

울산신문

[65]

뉴스

한수원 1조원 UAE원전 운영계약...2030년까지 3천명 파견

연합뉴스

[66]

뉴스

국내 원전기업, UAE 원전 정비계약 체결

http://www.energy-ne[...]

에너지신문

[67]

뉴스

'한국수출1호' UAE 원전1호기 상업운전 개시

https://www.mk.co.kr[...]

매일경제

[68]

웹인용

매일경제 2016년 12월 7일자

http://news.mk.co.kr[...]

[69]

웹인용

조선일보 2016년 12월 8일자

http://biz.chosun.co[...]

[70]

뉴스인용

한수원 '신고리 원전 공사 3개월 중단…손실 1000억'(상보)

http://www.asiae.co.[...]

아시아경제

2017-07-14

[71]

뉴스

공론화위 “신고리 5·6호기 건설공사 재개” 권고

http://www.hani.co.k[...]

2017-10-20

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com